Au musée de la Chasse et de la nature (où je n’avais jamais mis les pieds) se tient jusqu’au 11 février prochain l’exposition Beau doublé, Monsieur le marquis !, confiant ses étonnantes collections aux bons soins de Sophie Calle et de son invitée la sculptrice Serena Carone. C’était bien la première fois que si j’avais été détentrice d’un permis de chasse j’aurais bénéficié du tarif réduit pour visiter une exposition - aucun regret pour autant de n’avoir pu m’en prévaloir à la caisse. Ce n’était pas la première fois en revanche que je visitais une exposition de Sophie Calle en me disant qu’il fallait absolument que L’employée aux écritures en parle. Forts souvenirs de Prenez soin de vous dans la salle des Imprimés de la chère vieille BN de la rue de Richelieu (qui avait donné matière à l’un des tous premiers billets de ce blog), comme de l’installation RACHEL MONIQUE au Palais de Tokyo également évoquée. D’ailleurs Monique la girafe a fait le voyage de l’atelier de l’artiste au musée de la Chasse comme elle l’avait fait au Palais de Tokyo. Retrouvailles.

Au musée de la Chasse et de la nature (où je n’avais jamais mis les pieds) se tient jusqu’au 11 février prochain l’exposition Beau doublé, Monsieur le marquis !, confiant ses étonnantes collections aux bons soins de Sophie Calle et de son invitée la sculptrice Serena Carone. C’était bien la première fois que si j’avais été détentrice d’un permis de chasse j’aurais bénéficié du tarif réduit pour visiter une exposition - aucun regret pour autant de n’avoir pu m’en prévaloir à la caisse. Ce n’était pas la première fois en revanche que je visitais une exposition de Sophie Calle en me disant qu’il fallait absolument que L’employée aux écritures en parle. Forts souvenirs de Prenez soin de vous dans la salle des Imprimés de la chère vieille BN de la rue de Richelieu (qui avait donné matière à l’un des tous premiers billets de ce blog), comme de l’installation RACHEL MONIQUE au Palais de Tokyo également évoquée. D’ailleurs Monique la girafe a fait le voyage de l’atelier de l’artiste au musée de la Chasse comme elle l’avait fait au Palais de Tokyo. Retrouvailles.

L’exposition actuelle ne saurait se voir sans raviver l’empreinte de RACHEL MONIQUE parce que, comme la mère de l’artiste, en sa fin même, habitait cette installation, l’une des salles de Beau doublé, Monsieur le marquis ! respire des ultimes souffles de Bob, son père, de derniers mots possibles, suspendus, en dernier mot point final. Et au bouquet de soucis que la fille tendait à sa MOTHER se substituent trois reines marguerites pour son FATHER.

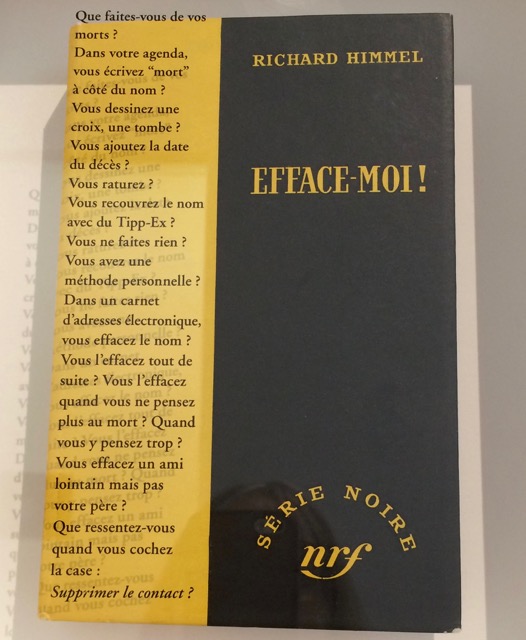

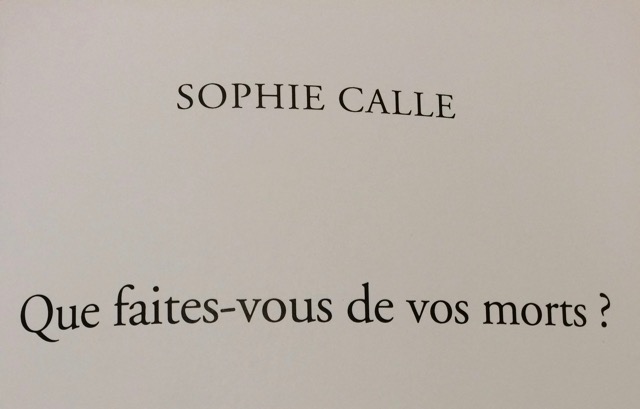

De ses contacts proches qui ne répondent plus, mère, père et tant d’autres cisaillés du fil des ans, de ses adresses à effacer dans ses agendas et autres répertoires, Sophie Calle ne sait pas trop quoi faire, cherche la méthode, nous consulte,

finit par nous poser directement la question, ouvrant un livre blanc dont elle nous invite à couvrir les pages,

moi j’ai répondu : “Je les écris pour les partager avec vous”.

Quant à ce que Sophie Calle et Serena Carone ont astucieusement éparpillé dans les autres salles du musée, je vous laisse les surprises. Juste souligner le bonheur de réemboîter le pas de la Suite vénitienne, de retrouver là, sorties du livre (un de mes livres de chevet), Des histoires vraies et combien il y aurait à dire à propos des textes de l’installation Le Chasseur français, saisissant survol, de décennie en décennie, de 120 ans de petites annonces d’hommes à l’affût. Profitez comme moi de la nocturne du mercredi : excellentes conditions pour visiter tranquillement en prenant le temps de tout lire.

Que je n’aime pas ces outrages, ces fins de non recevoir opposées, à grand renfort de scotch maison, à nos belles lettres ! Moi toujours à attendre le passage du facteur et déçue à chaque fois que j’ouvre une boîte vide, moi

Que je n’aime pas ces outrages, ces fins de non recevoir opposées, à grand renfort de scotch maison, à nos belles lettres ! Moi toujours à attendre le passage du facteur et déçue à chaque fois que j’ouvre une boîte vide, moi

Une rue parfaite, à la mesure de jambes de toute petite fille. Nathalie a 2 ans quand sa mère Pauline, arrivant de Russie après son divorce s’installe, en 1902, au 3 rue Flatters avec Nicolas Boretzki, qui deviendra son second époux, et la fillette. Les trois passent-là 4 ans – Nathalie fréquente l’école maternelle de la rue des Feuillantines – puis repartent s’installer à Saint-Petersbourg. C’est fini l’enfance rue Flatters, c’est court comme la rue à l’aune de la longue vie de l’écrivain.

Une rue parfaite, à la mesure de jambes de toute petite fille. Nathalie a 2 ans quand sa mère Pauline, arrivant de Russie après son divorce s’installe, en 1902, au 3 rue Flatters avec Nicolas Boretzki, qui deviendra son second époux, et la fillette. Les trois passent-là 4 ans – Nathalie fréquente l’école maternelle de la rue des Feuillantines – puis repartent s’installer à Saint-Petersbourg. C’est fini l’enfance rue Flatters, c’est court comme la rue à l’aune de la longue vie de l’écrivain. Cette vieille dame jeune d’esprit qui marche, appuyée sur sa canne, face à moi sur le trottoir de la rue Notre-Dame-des-Champs s’arrête, accote sa canne contre le mur, se baisse précautionneusement, ramasse au sol une samare (arrivée sur ce bitume je me demande bien comment : ni érables ni frênes plantés rue Notre-Dame-des-Champs) et la lance en l’air au dessus de sa tête pour la regarder, tout sourire, tourbillonner en redescendant au sol. Nous échangeons un clin d’oeil et reprenons chacune notre route. Heureux effet printanier. Je me souviens qu’on les appelait hélicoptères dans ma cité d’enfance.

Cette vieille dame jeune d’esprit qui marche, appuyée sur sa canne, face à moi sur le trottoir de la rue Notre-Dame-des-Champs s’arrête, accote sa canne contre le mur, se baisse précautionneusement, ramasse au sol une samare (arrivée sur ce bitume je me demande bien comment : ni érables ni frênes plantés rue Notre-Dame-des-Champs) et la lance en l’air au dessus de sa tête pour la regarder, tout sourire, tourbillonner en redescendant au sol. Nous échangeons un clin d’oeil et reprenons chacune notre route. Heureux effet printanier. Je me souviens qu’on les appelait hélicoptères dans ma cité d’enfance. A l’amie silencieuse marchant à son côté, elle disait, celle qui traversait devant moi le boulevard du Montparnasse, que, dorénavant, elle ne lirait plus ses mails qu’une fois par jour – tu vois -, le soir, et éteindrait son téléphone – tu vois -, que cette vie ce n’est plus possible, qu’on ne s’appartient plus. Et je me demandais à qui à quoi elle espérait ainsi échapper, de quelles interactions personnelles ou professionnelles elle voulait se soustraire, et si sa vie s’en trouverait vraiment plus légère. Je n’ai pas souvenir que nos jours étaient plus tranquilles quand nos uniques boîtes à lettres s’ouvraient au moyen d’une clé, non d’un mot de passe, ou quand nos conversations téléphoniques ne s’engageaient qu’un fil à la patte et un toit sur la tête. Je pensais donc que la libération – tu vois – qu’elle escomptait des mesures d’abstraction technologique qu’elle s’apprêtait à mettre en oeuvre était un leurre. A l’écouter, rien que le temps de franchir ensemble ce passage clouté (j’emploie l’expression même si je sais les clous aux belles têtes luisantes chassés par les bandes de peinture thermo-collante que nos piétinements ont vite fait de fatiguer) il y avait tout lieu de penser que seule une auto-déconnection de son ego aurait pu lui procurer, ainsi qu’à son entourage, quelque répit.

A l’amie silencieuse marchant à son côté, elle disait, celle qui traversait devant moi le boulevard du Montparnasse, que, dorénavant, elle ne lirait plus ses mails qu’une fois par jour – tu vois -, le soir, et éteindrait son téléphone – tu vois -, que cette vie ce n’est plus possible, qu’on ne s’appartient plus. Et je me demandais à qui à quoi elle espérait ainsi échapper, de quelles interactions personnelles ou professionnelles elle voulait se soustraire, et si sa vie s’en trouverait vraiment plus légère. Je n’ai pas souvenir que nos jours étaient plus tranquilles quand nos uniques boîtes à lettres s’ouvraient au moyen d’une clé, non d’un mot de passe, ou quand nos conversations téléphoniques ne s’engageaient qu’un fil à la patte et un toit sur la tête. Je pensais donc que la libération – tu vois – qu’elle escomptait des mesures d’abstraction technologique qu’elle s’apprêtait à mettre en oeuvre était un leurre. A l’écouter, rien que le temps de franchir ensemble ce passage clouté (j’emploie l’expression même si je sais les clous aux belles têtes luisantes chassés par les bandes de peinture thermo-collante que nos piétinements ont vite fait de fatiguer) il y avait tout lieu de penser que seule une auto-déconnection de son ego aurait pu lui procurer, ainsi qu’à son entourage, quelque répit.