Extrait méticuleusement recopié de Gilles Ortlieb, Le train des jours (Ed. Finitude, 2010)

Sur le chemin de Gandrange, visité plusieurs fois ces derniers mois, traverser en plusieurs sens le chapelet des localités moyennes et mitoyennes qui s’étendent depuis Thionville jusqu’aux vallées de l’Orne et de la Fensch (Florange, Fameck, Hayange, Rombas, Vitry-sur-Orne, Boussange…) où je pourrais presque, maintenant, tenir la chronique des fermetures, abandons, disparitions (la boucherie-charcuterie de M. Lhuillier, par exemple, désormais condamnée à Clouange, tout comme le Café du Commerce dont j’avais poussé la porte il y a quleques mois, le temps d’échanger quelques phrases avec un patron déjà très désabusé). Ce qui ne répond pas pour autant à la question, si ancienne qu’elle devrait avoir cessé d’en être une : mais que vient-on chercher là – quelle révélation ou confirmation, quelles leçons ? – dans ces endroits si ordinaires et perdus qu’ils n’existent, très passagèrement, que pour ceux qui les traversent – ou pour ceux qui y vivent.

Livre recueil de signes de vie, que ce soit à Luxembourg (où le Portugal se profile) où Gilles Ortlieb travaille, en Grèce où il se promène, en Lorraine comme dans l’extrait cité, où il déambule sans savoir très bien ce qu’il cherche, ou à Lisbonne où il finit l’année puisque ses textes sont les glanes d’une année qui pourrait être 2008. Des voyages, des lectures, quelques événements privés, quelques événements publics. Une écriture attentive et sensible ; pudique aussi, ce qui en fait toute la force quand le train des jours n’amène pas que du bon.

J’ai choisi l’extrait des pages 63-64 parce que le Café du Commerce qui ferme à Clouange m’évoque le Café du Courrier, fermé, que j’ai photographié à Saint-Claude cette semaine et les questions qui ne peuvent manquer de surgir devant sa devanture blanchie. Ce qu’ils sont devenus ceux qui ont eu, un temps, plaisir à se retrouver là. Et ce qui fonde le désenchantement des patrons de café, de Clouange à Saint-Claude, occultant leurs vitres les uns après les autres.

J’ai choisi l’extrait des pages 63-64 parce que le Café du Commerce qui ferme à Clouange m’évoque le Café du Courrier, fermé, que j’ai photographié à Saint-Claude cette semaine et les questions qui ne peuvent manquer de surgir devant sa devanture blanchie. Ce qu’ils sont devenus ceux qui ont eu, un temps, plaisir à se retrouver là. Et ce qui fonde le désenchantement des patrons de café, de Clouange à Saint-Claude, occultant leurs vitres les uns après les autres.

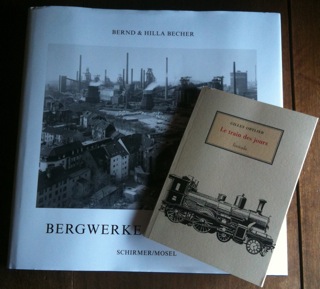

Le livre de Gilles Ortlieb, je l’ai acheté un peu ”par raccroc”. Je ne savais pas qu’il venait d’en publier un nouveau. J’étais entrée jeudi soir dans la librairie Tschann  à cause de ce coin de vitrine résolument industrieuse, qui rapprochait les grands livres d’Alain Pras et d’Edward Burtynsky de celui de Bernd et Hilla Becher, Bergwerke und Hütten. C’est celui des Becher que je voulais voir de plus près et Muriel me l’a extrait de la vitrine. Il n’y est jamais retourné. C’est comme je terminais de le payer (par carte) que la pile de petits Ortlieb posée devant la caisse a attiré mon regard et j’ai aussitôt sorti mon porte-monnaie pour compléter mes achats. Achats groupés cohérents : dans le livre des Becher, des sites sidérurgiques dont parle Ortlieb, Rombas par exemple, sont photographiés.

à cause de ce coin de vitrine résolument industrieuse, qui rapprochait les grands livres d’Alain Pras et d’Edward Burtynsky de celui de Bernd et Hilla Becher, Bergwerke und Hütten. C’est celui des Becher que je voulais voir de plus près et Muriel me l’a extrait de la vitrine. Il n’y est jamais retourné. C’est comme je terminais de le payer (par carte) que la pile de petits Ortlieb posée devant la caisse a attiré mon regard et j’ai aussitôt sorti mon porte-monnaie pour compléter mes achats. Achats groupés cohérents : dans le livre des Becher, des sites sidérurgiques dont parle Ortlieb, Rombas par exemple, sont photographiés.

Et puis vendredi matin, nouvelle heureuse découverte : tout à la fin du Train des jours, Ortlieb fait allusion à sa lecture d’Atelier 62 et en cite un extrait. Tout cela est parfaitement logique finalement. C’est d’ailleurs ce dont nous convenons avec Muriel, lorsque, quelques heures plus tard, la boutique se situant sur mon trajet le plus quotidien, j’ai passé la tête dans la librairie pour lui dire la coïncidence qui n’en est pas une.

J’aime aussi beaucoup cette note brève de Gilles Ortlieb parce qu’elle sonne familier : “Réfugié dans la pièce du fond”. Je ne vois pas comment, parfois, résumer autrement la situation.

Pièce du fond de soi : celle d’où l’on écrit.

Mais il leur manquait des cloisons et les remorques transportaient surtout du vide ; vide souligné, rendu criant même, par la présence d’un convecteur par pièce et d’une porte pour accéder à l’une d’entre elles seulement. Il faudrait donc disposer ces deux cases de façon à ce qu’elles communiquent. Convecteurs et porte suffisaient à ce que ces parallélépipèdes rectangles tronqués donnent acte de leur destination : se faire bureaux temporaires à la porte desquels il y aurait lieu de frapper avant d’entrer et où l’on pourrait passer l’hiver si la mission s’éternisait. Il y manquerait néanmoins un porte-manteau perroquet dans un angle à quoi suspendre son pardessus et son chapeau.

Mais il leur manquait des cloisons et les remorques transportaient surtout du vide ; vide souligné, rendu criant même, par la présence d’un convecteur par pièce et d’une porte pour accéder à l’une d’entre elles seulement. Il faudrait donc disposer ces deux cases de façon à ce qu’elles communiquent. Convecteurs et porte suffisaient à ce que ces parallélépipèdes rectangles tronqués donnent acte de leur destination : se faire bureaux temporaires à la porte desquels il y aurait lieu de frapper avant d’entrer et où l’on pourrait passer l’hiver si la mission s’éternisait. Il y manquerait néanmoins un porte-manteau perroquet dans un angle à quoi suspendre son pardessus et son chapeau.

J’ai choisi l’extrait des pages 63-64 parce que le Café du Commerce qui ferme à Clouange m’évoque le Café du Courrier, fermé, que j’ai photographié à Saint-Claude cette semaine et les questions qui ne peuvent manquer de surgir devant sa devanture blanchie. Ce qu’ils sont devenus ceux qui ont eu, un temps, plaisir à se retrouver là. Et ce qui fonde le désenchantement des patrons de café, de Clouange à Saint-Claude, occultant leurs vitres les uns après les autres.

J’ai choisi l’extrait des pages 63-64 parce que le Café du Commerce qui ferme à Clouange m’évoque le Café du Courrier, fermé, que j’ai photographié à Saint-Claude cette semaine et les questions qui ne peuvent manquer de surgir devant sa devanture blanchie. Ce qu’ils sont devenus ceux qui ont eu, un temps, plaisir à se retrouver là. Et ce qui fonde le désenchantement des patrons de café, de Clouange à Saint-Claude, occultant leurs vitres les uns après les autres. à cause de ce coin de vitrine résolument industrieuse, qui rapprochait les grands livres d’

à cause de ce coin de vitrine résolument industrieuse, qui rapprochait les grands livres d’