Et comment tout cela se termine ? A mon tour d’extraire mes lectures…

Ve 31.12.2010

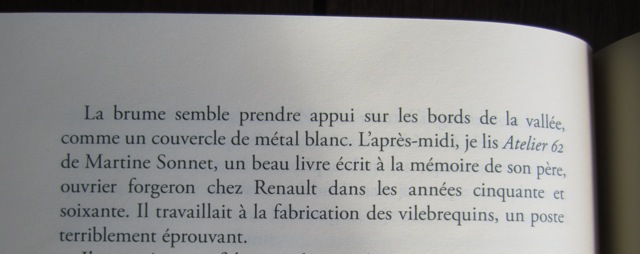

Levé à six heures et quart. Oppression, anxiété. Je suis glacé, sens la vie qui s’amenuise, en moi. Cathy est montée à l’institut. M’adosse au convecteur, m’efforce de lire. C’est vers dix heures que le malaise s’estompera. Il m’en restera, jusqu’au soir, une gêne, sous l’omoplate gauche. Je termine Robbins*. Il prophétise la ruine du collectivisme, faute d’un système de prix qui indique le point de rendement maximal des ressources disponibles, auquel doit tendre une économie rationnelle.

Mitch appelle en matinée. Son état s’est amélioré. Il a pu reprendre une partie de ses activités. L’après-midi je passe à Goody** – Le vol de l’histoire, dont j’avais lu la moitié. Mais le malaise de la matinée m’a amoindri. Le ciel bas, la froide grisaille font écho à la désolation de l’âge qui est désormais le mien.

* Il s’agit de Lionel Robbins, L’économie planifiée et l’ordre international, paru en 1938, dont Pierre Bergounioux a entamé la lecture deux jours plus tôt.

** Jack Goody est l’un des auteurs de prédilection de Pierre Bergounioux au cours de ces années 2001-2010.

Echos d’une lecture encore en cours de ce tome 3 du Carnet de notes, celle de Florence Trocmé en son Flotoir. Et celui, illustré qui plus est, de Philippe Didion en ces Notules dominicales ; c’est sur abonnement ou en compilation chez publie.net et vivement conseillé. Et beaucoup d’autres éparpillés sur twitter…

Et puisque j’ajoute des choses (dont un “u” qui manquait, merci PCH) ce dimanche matin à ce billet d’hier, encore ceci : c’est tout de même rude de songer qu’il nous faudra attendre janvier 2022 pour savoir à quelle heure Pierre Bergounioux s’est levé le 1er janvier 2011. Le suspense continue, au moins tant qu’il ne dactylographiera pas directement ses notes sur blog ! Et comme on aimerait d’ici là que s’ajoute à la version papier une version numérique permettant la recherche plein texte…

Enfin, comme de nombreux internautes arrivent ici en cherchant les lieux et dates des rencontres avec Pierre Bergounioux autour des Carnets de notes, je précise qu’on les repère sur l’agenda Verdier.

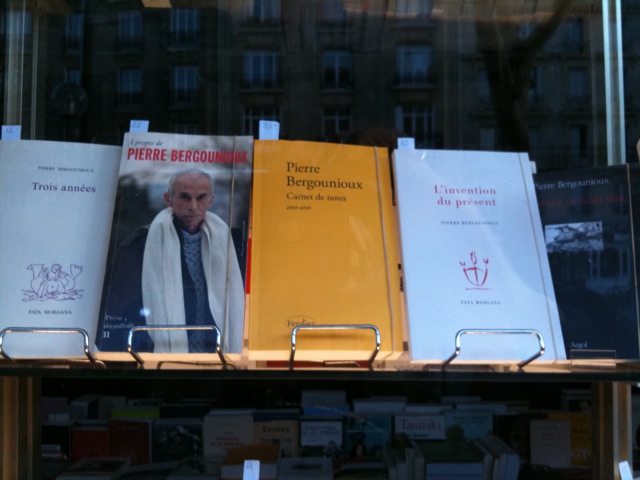

Une belle vitrine sur le boulevard du Montparnasse à Paris

PS : si vous cherchez sur ce blog d’autres articles consacrés à Pierre Bergounioux, voyez par ici :

Art de la jonquille chez Pierre Bergounioux : mise à jour 2016-2020

Un printemps bergounien malgré tout

Ouvrir l’année à Gif-sur-Yvette avec Pierre Bergounioux

Une jonquille par temps de chrysanthèmes (offerte par Pierre Bergounioux)

Tristesse des mois en -bre (selon Pierre Bergounioux)

Compression d’étés bergouniens

Lui et nous : à propos du Carnet de notes 2011-2015 de Pierre Bergounioux

Jonquilles primeures à Gif-Sur-Yvette : suite des Carnets de Pierre Bergounioux

“Vies métalliques”, rencontres avec Pierre Bergounioux

Enfin visibles à Paris : des ferrailles de Pierre Bergounioux

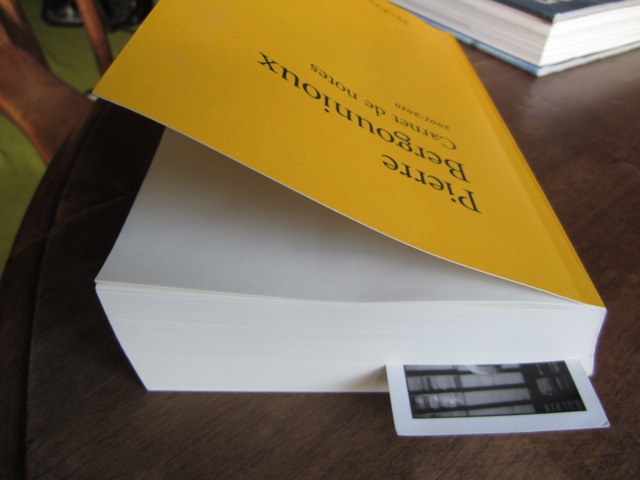

Pierre Bergounioux, Carnet de notes 2001-2010, lecture in progress

Lecture en cours : Pierre Bergounioux, Carnet de notes 2001-2010

“Un concert baroque de soupapes”, Pierre Bergounioux sculpteur

Dans Les moments littéraires, Bergounioux

Histoire, littérature, sciences sociales – et Bergounioux

Le point,

Le point,

J’ai choisi l’extrait des pages 63-64 parce que le Café du Commerce qui ferme à Clouange m’évoque le Café du Courrier, fermé, que j’ai photographié à Saint-Claude cette semaine et les questions qui ne peuvent manquer de surgir devant sa devanture blanchie. Ce qu’ils sont devenus ceux qui ont eu, un temps, plaisir à se retrouver là. Et ce qui fonde le désenchantement des patrons de café, de Clouange à Saint-Claude, occultant leurs vitres les uns après les autres.

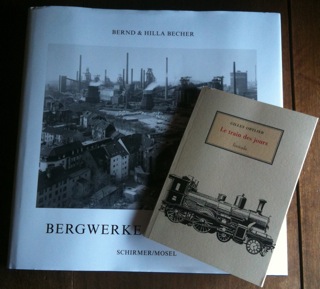

J’ai choisi l’extrait des pages 63-64 parce que le Café du Commerce qui ferme à Clouange m’évoque le Café du Courrier, fermé, que j’ai photographié à Saint-Claude cette semaine et les questions qui ne peuvent manquer de surgir devant sa devanture blanchie. Ce qu’ils sont devenus ceux qui ont eu, un temps, plaisir à se retrouver là. Et ce qui fonde le désenchantement des patrons de café, de Clouange à Saint-Claude, occultant leurs vitres les uns après les autres. à cause de ce coin de vitrine résolument industrieuse, qui rapprochait les grands livres d’

à cause de ce coin de vitrine résolument industrieuse, qui rapprochait les grands livres d’