L’employée aux écritures est une copieuse et l’assume : ce sont les twitter amusements du toujours bien inspiré Tiers Livre qui m’ont donné l’idée de cette retrospective d’une semaine de micro-messages, parfois illustrés, que j’ai lancés depuis dimanche dernier sur la plate-forme twitter (où j’ai ouvert mon compte il y a un peu moins d’un an).

Je remonte au dimanche 21 mars pour avoir le plaisir d’écrire une fois de plus sur ce blog le nom de Pierre Bergounioux, Bergounioux que je ne pouvais manquer d’aller écouter alors qu’il parlait dans les murs-mêmes de mon lieu de travail et que mes heures supp du dimanche étaient donc bénévoles et exquises (à noter que dans la salle je n’étais pas la seule blogueuse attentive). Donc de retour je lançais

Bergounioux (chemise bleue, pull gris, costume velours noir) nous a fait le coup du crétin rural – de terres de petit rendement qui plus est

j’ajoute au passage qu’il est toujours temps d’aller voir Le temps des grâces de Dominique Marchais, beau film de réflexion engagée sur l’exploitation des terres, dans lequel Bergounioux intervient sur ces questions de rendement, justement, dans la Corrèze de 1950.

Lundi 22, j’ai besoin de deux fois 140 signes pour expliquer mon fait marquant et printanier du jour

Lundi 22, j’ai besoin de deux fois 140 signes pour expliquer mon fait marquant et printanier du jour

@msonnet s’aperçoit que n’a pas twitté de la journée, tellement attentionnée envers le petit pot de pensées offert ce matin en signe de printemps 1/2 aux bons clients par le café où s’arrête ts les jours, promené tout le jour avec elle – espère que les fleurs replantées s’en remettront 2/2

et chose promise @brigetoun chose due : photo de la pensée repiquée dans un pot sur le rebord de la fenêtre de la cuisine.

Mardi 23, je twitte utile : un conseil de lecture personnalisé dont j’espère qu’il ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd (mais j’ai des craintes)

@msonnet conseille très vivement à Eric Woerth nouveau ministre du travail de lire le livre de Florence Aubenas Le quai de Ouistreham

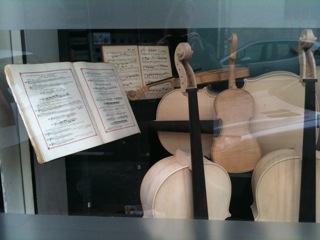

Mercredi 24, direction Ambérieu-en-Bugey, où je passe la journée à la bibliothèque de la Grenette, qui conserve le fond de l’Association pour l’autobiographie (APA). Je viens là lire quelques textes d’ouvrières. Je suis accueillie par Christine Coutard, en charge du fond, qui me fait visiter les lieux, ce qui me permet de twitter, spécialement pour @cgenin à qui je l’ai promise, cette photo où l’on voit

conserve le fond de l’Association pour l’autobiographie (APA). Je viens là lire quelques textes d’ouvrières. Je suis accueillie par Christine Coutard, en charge du fond, qui me fait visiter les lieux, ce qui me permet de twitter, spécialement pour @cgenin à qui je l’ai promise, cette photo où l’on voit

et j’en profite pour adhérer à l’association.

Jeudi 25 je twitte une réflexion profonde, technologique, urbaine et sociétale

@msonnet s’aperçoit qu’elle ne demande plus jamais son chemin dans la rue depuis qu’elle a un iPhone (et ça lui donne bien à penser)

Vendredi 26 je fais profiter mes followers d’une information arrivée dans ma boîte mail, et je la répercute encore ici

médiathèque Issy les Moulineaux mardi 30 mars à 20h30, soirée littéraire Antonin Artaud par Christophe Claro

Enfin aujourd’hui, après une matinée studieuse, je fais le tour des blogs amis et c’est comme ça que

@msonnet se ferait bien aussi sa twittretrospective de la semaine sur son blog comme @fbon http://tinyurl.com/yaxqgbr -va même y penser sérieusement

et aussitôt dit aussitôt fait.

En prime : la gare d’Ambérieu-en-Bugey, au décor de pensées étagées (plus fournies que mon rebord de fenêtre de cuisine)